中央放射線部

中央放射線部のご紹介

| 認定資格一覧 | 人数 |

|---|---|

| 第一種放射線取扱主任者(試験合格+実習受講) | 2名 |

| 第一種放射線取扱主任者(試験合格) | 2名 |

| 医学物理士 | 1名 |

| 放射線治療専門放射線技師 | 2名 |

| 放射線治療品質管理士 | 2名 |

| X線CT認定技師 | 4名 |

| 肺がんCT検診認定技師 | 3名 |

| 磁気共鳴専門技術者 | 3名 |

| 検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 | 7名 |

| 胃がん検診専門技師 | 1名 |

| 放射線管理士 | 2名 |

| 医療画像情報精度管理士 | 3名 |

| 画像等手術支援認定診療放射線技師 | 2名 |

| 臨床実習指導教員 | 1名 |

| 放射線被ばく相談員 | 1名 |

| 衛生工学衛生管理者 | 1名 |

一般撮影(X線単純撮影検査)

一般撮影ではX線を使用した撮影を行います。胸部をはじめ、腹部や骨など多くの部位の撮影があります。現在では撮影した画像をフィルムで見ることは無くなり、パソコンのモニターで観察できるようになりました。

近年、X線を受ける検出器側の開発が進み、フラットパネルと呼ばれるものが登場しました。フラットパネルは従来のものよりも感度が高く、より少ない線量で撮影することができます。また、処理能力の高いパソコンと組み合わせることでスピーディに検査を行うことが出来るようになりました。当院の一般撮影は全ての装置にこのフラットパネルタイプを採用しています。

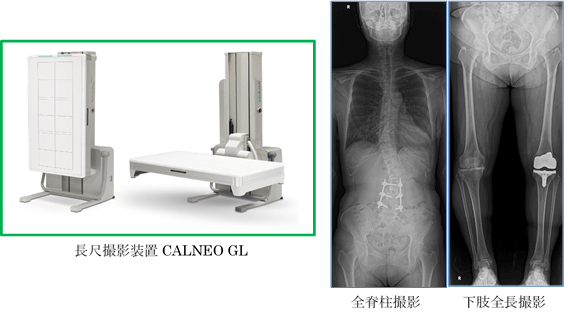

長尺撮影装置

43×124㎝の広い範囲の撮影が可能な長尺撮影装置と呼ばれる機械です。頚椎から腰椎まで、大腿から下腿までの広い範囲を一度に撮影することができます。また機械の天板を稼働させて、立位だけでなく臥位での撮影もできます。

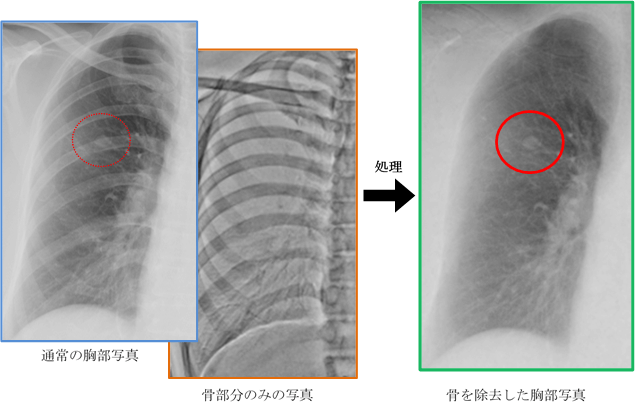

デュアルエネルギーサブトラクション法とは

胸部写真撮影時に、1回の撮影でエネルギーの異なる2種類の画像を取得します。この画像を処理することで、肺を観察するのに障害となる肋骨などの陰影を除去できる新しい機能です。これにより従来は観察しにくかった骨と重なる部分の肺の病気も見つけやすくなりました。

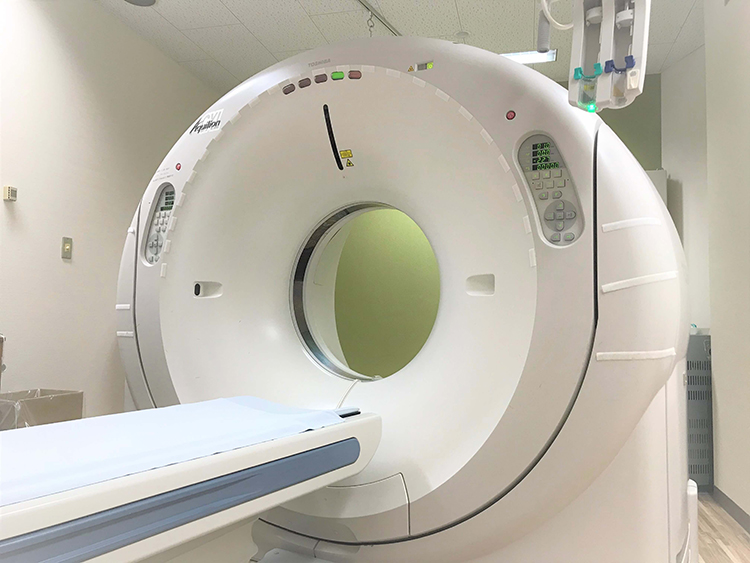

CT(Computed Tomography)

CT検査はX線により得られたデータをコンピュータ処理することで、身体の断層画像(輪切り画像)を作成し、体の内部を細かく観察できる検査です。

そのまま撮影を行う単純検査と、造影剤というお薬を静脈から注入して撮影する造影検査があります(単純検査は数分、造影検査は10~30分で終わります)。

CT装置:Aquilion ONE(320列)

CT装置:Aquilion CXL(64列)

当院では320列CT(Canon Aquilion ONE)を導入しています

- このCT装置は検出器を320列配置しており、1度に16cmの範囲を撮影できるため、撮影時間が短くなりました(息止めも短くすみます)。心臓撮影時も寝台の移動なく1回転で撮影できます。画像再構成を行うことで、心拍などの影響によるブレを軽減でき、石灰化やステントなどの金属部分も評価しやすくなりました。

- 最新のAI技術を利用した画像再構成によりノイズを減らすことで、より鮮明な画像を得ると共に、患者様の被ばく線量低減にもつながりました(*以前の装置と比べ約40%減)

- 装置のガントリ開口径(ドーナツの穴の部分)が78cmと大きくなり、検査時の体制にゆとりができ、狭いところが苦手な方でも安心して検査を受けることができます。

- 320列の多列検出器を使用することで、検査部位の血流動態の評価が可能となりました。これにより、脳梗塞の治療に必要な情報を素早く得られ、より早期に治療に臨むことができるようになりました(当院は血栓回収療法(血管内治療)を行える施設です)。

被曝について

CT検査はX線を使用するので放射線による被曝はありますが、必要な部位に最小の線量になるよう計算されています。例えば頭部のCT検査の場合はX線写真の10倍程度の被曝線量で撮影することができ、身体への影響もほとんどありません。

- 妊娠の可能性のある方は検査前に主治医にご相談ください。

MRI(Magnetic Resonance Imaging:磁気共鳴画像法)

MRI検査とは

MRIは、強力な磁石と電波を利用した検査で、体内の臓器や血管の状態を様々な方向から画像化して、詳細な情報を得ることができます。X線を使用しないため放射線被ばくはありませんが、装置のトンネル空間の中で工事現場のような音がします。

当院使用装置

Philips社製 「Ingenia HP」1.5T

Philips社製 「MR5300」1.5T

最新のMRI装置の紹介

2台ある装置のうち1台は、2022年12月にPhilips社製「MR5300」に更新されました。一般的な超伝導MRI装置では、1500リットル以上の液体ヘリウムが必要でしたが、今回導入された「MR5300」では、わずか7リットルで超伝導状態を維持することが可能な新設計のマグネットを採用しています。この7リットルの液体ヘリウムはマグネット内に密封されており、クエンチによるヘリウムガスの外部排出を起こすことがありません。このため、予期せぬ事故や自然災害において、ダウンタイムを最小限に抑えて、システムをいち早く復旧させることができます。

また、この装置の受信用コイル(Breezeコイル)は、従来機種と比較して最大75%軽量化されており、汎用性も高く様々な検査部位に使用でき、患者様も快適に検査を受けていただくことができます。今回の更新により、2台とも装置の開口部は70㎝(従来の装置は60㎝)と広くなり、体格の大きな患者様、狭いところが苦手な患者様にも対応可能となっています。基本性能やオプション機能の異なる2台の装置を、検査の依頼内容に応じて使い分けることで、予約期間の短縮や当日の検査依頼にも迅速に対応することができます。

MRI検査を受けられる方へ

検査部位にもよりますが、検査時間は15分から1時間程度です。

検査中に不安や異常を感じた場合には、連絡ブザーで知らせることができます。

より詳しい情報を得るために造影剤を使用する場合もあります。

予約時間を優先しますが緊急検査で遅れることがありますので、予めご了承ください。

腹部検査における食事制限について

食物残渣により、画像が不明瞭になったり、胆嚢が収縮することで、肝臓・胆嚢・胆道・膵臓の診断が出来なくなる場合があるため、腹部検査のみ食事の制限を行っております。

また、当院では経口の造影剤や鎮痙剤の筋肉注射は使用せず、患者様に優しく負担の少ない検査を行っております。

(オーダー名:MRCP・上腹部MRI・腎臓MRI・副腎MRI・肝プリモビストMRI)

予約時間別の食止めについて(腹部検査)

- 予約時間が午前の場合、その日の朝食は食べないで下さい

- 予約時間が午後の場合、その日の朝食は食べ、昼食は食べないで下さい

- 水分(水・お茶・ポカリスエットなど)は飲んでもかまいません

- 牛乳,ジュースは飲まないで下さい

- 画像に影響するため、当日は検査終了まで鉄サプリメントを服用しないで下さい

注意事項

- 心臓植込み型デバイス(※)(ペースメーカ、ICD:植込み型除細動器、CRTD:両室ペーシング機能付き植込み型除細動器)が入っている方

- 神経刺激装置が入っている方

- 人工内耳の方

- 脳動脈クリップが入っている方

- 眼に微細な金属片が入っている方

- 妊娠中の方

- 全身に入れ墨が入っている方

- 歯科矯正治療中の方

- インスリンポンプを使用している方

- 自己検査用グルコース測定器 (FreeStyle リブレ センサー等)を使用している方

- ニトロダームTTS・ニコチネルTTS・ノルスパンテープを貼っている方

(※)条件付きMRI対応デバイスは検査可能です

(機器メーカーによっては、当院で対応できない場合があります)

目や皮膚を傷つける恐れや画像を乱す可能性があるため、つけずに来院頂きたいもの

- コンタクトレンズ

- 化粧品(マスカラ・アイライン・アイブロウ・アイシャドウ等)

- 染髪料(白髪染めスプレー・増毛パウダー)

- ヒートテック等の保温下着

お着替えについて

検査は検査着に着替えて行います。(一部の検査や身体状況によっては除きます)

検査時に外して頂くもの

●磁気カード ●時計 ●補聴器 ●入れ歯 ●携帯電話 ●カイロ ●エレキバン ●アクセサリー ●コルセット ●湿布

※取り外しが難しい場合は、MRI室にご相談下さい

当院はMRI対応植込み型不整脈治療デバイス患者のMRI検査の施設基準、検査実施条件を満たし、日本磁気共鳴専門技術者認定機構が認める認定技術者2名が在籍しております。(2023年4月時点)

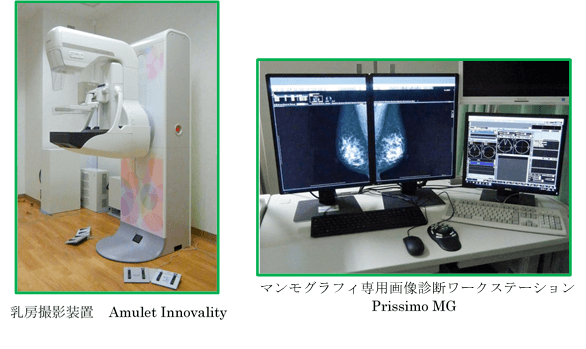

乳房撮影(マンモグラフィ)

乳房はやわらかい組織でできているため専用のX線装置を使用します。マンモグラフィは乳房にできる多くの病気を見つけることができ〝しこり〟として触れないごく早期の乳がん(石灰化)を発見することもできます。

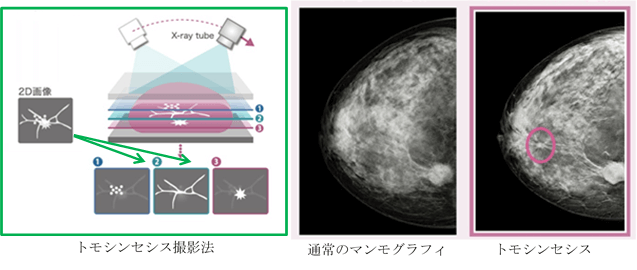

当院では通常のマンモグラフィ撮影に加え、トモシンセシス撮影も可能です。乳腺組織と重なって見つけにくかった病変も観察しやすくなります。検査時間は従来と変わらず、被ばく線量も同じくらいに抑えられています。

トモシンセシスとは

全てを1枚の画像に写す通常の撮影と異なり、トモシンセシス撮影ではX線管球を動かしながら撮影することで立体的な情報を取得します。これを元に、深さ方向の異なる薄いスライスの写真を複数枚作成し観察できます。これにより乳腺組織と重なって見つけにくかった石灰化などの病変をより識別しやすくなります。

当院では日本乳がん検診精度管理中央機構の認定を受けた女性の診療放射線技師が撮影を行っています。安全に、より良い画像を提供するために、以下のような方は検査を受けることができない可能性があります。

- 妊娠中、授乳中の方

- 豊胸手術後の方

- ペースメーカやシャントの入っている方

- 部分的に撮影したり、方向を工夫して撮影できる可能性もあります。詳細は担当医や放射線技師にお尋ねください。

RI(核医学)検査

GE社ガンマカメラ装置「NM830」

RI検査(核医学検査)は微量の放射性物質(RI)を用いて病気を診断する検査です。放射性物質を特定の臓器に集まる薬と結び付けて体内に投与します。体内に入ったRIは薬の性質により特定の臓器や細胞に集まります。この集積の状態は病気により異なり、これをガンマカメラと呼ばれるカメラを使用して画像化します。

CTやMRI検査の画像は形態を詳しく観察できますが、RI検査では形態的な情報の他に血流や代謝など機能の変化を画像情報として映し出すことができます。形態として変化が現れる前の兆候を、より早期に捉えることがでます。疾病の診断、病期や予後の確認、治療効果の判定など様々な目的で行われています。

SPECT(Single Photon Emission Tomography)

装置を回転させて撮影することで、RIの分布を3次元的に捉え、CT画像のように輪切りの画像として表示することができます。

当院では主に以下の検査をしています。

| 骨シンチグラフィ | 骨疾患の変化を調べます。 |

|---|---|

| 心筋シンチグラフィ(心筋SPECT) | 心臓の筋肉の血流分布や心機能を調べます。 |

| 脳シンチグラフィ(脳SPECT) | 脳の血液の流入状態、分布、血管の予備能力を調べます。 |

他にも腫瘍シンチ、甲状腺シンチ、肺血流シンチ、唾液腺シンチなど様々な部位の検査を行っています。

撮影について

開始時間

まず放射性医薬品の投与を行います。その後、目的の臓器に薬が集まるのを待ち撮影を始めます。このため検査によって開始までの時間が異なります。投与後すぐに撮影する検査もあれば、数日あけてから開始する検査もあります。

撮影時間

20分から1時間

撮影回数

通常は1回。検査により時間をあけて数回撮影する場合があります。

被曝について

RI検査1回あたりの被ばく量は、0.2〜8ミリシーベルト(mSv)です。参考までに胸部X線は0.05mSv、CT検査は8.3mSv、胃X線検査(いわゆるバリウム検査)では0.6mSvであり、他の検査と変わらない被曝量と言えます。

私たちは日常生活においても、わずかな量の自然からの放射線を受けています。その量は1年間に約2.4mSvと言われており、この点から見てもRI検査の被曝について心配する必要はありません。

骨塩定量(骨密度)検査

ホロジック社X線骨密度測定装置「DiscoveryCi」

骨塩定量検査(骨密度検査BMD:Bone Mineral Density)は、骨に含まれるカルシウム等のミネラル成分の量を測定する検査で、骨粗鬆症や代謝性骨疾患の診断に役立ちます。また、骨の健康状態を数値化することで、骨量の減少を早期に発見し、適切な予防や治療を行うことにつながります。

当院ではDEXA法(Dual-Energy x-ray Absorptiometry)で、2種類のエネルギーのX線透過率の差から骨量を測定します。筋肉や脂肪等の厚みに影響を受けず骨の成分だけを抽出できるため、体格等に左右されない安定した値を得ることが出来ます。

検査について

- 検査部位は腰椎と大腿骨頸部です。測定時間は各5分程度です。

- 解析に身長と体重を使用するため、検査前にお尋ねします。

- 検査中は仰向けで撮影台に寝てもらうだけで、痛みなどはありません。

骨密度について

測定した骨量をその面積で割った値が骨密度です。

骨量(g)÷ 面積(cm2)= 骨密度(g/cm2)

血管撮影

血管撮影検査は、手首や肘、太ももの付け根の血管から細い管(カテーテル)を入れ、脳や心臓など目的の臓器まで先端を進めて、そこから造影剤を注人し血管の状態を撮影します。動脈瘤の有無、血管の狭窄や閉塞、腫瘍の分布や血流状態を知ることができます。

造影剤を注入しながら時間を追って撮影し、前後の画像で引き算することで血管だけを描出した画像を作成したり、装置を回転しながら撮影を行うことで、複雑な血管構造を立体的に表示し、様々な方向から観察することもできます。これをもとに様々な治療が行われており、高齢者や状態の悪い進行がんをふくめたがんの治療、緊急状態(大出血)からの救命、血管などの閉塞あるいは動脈瘤に対する治療にも利用されています。

血管内治療

目的の部位まで移動させたカテーテルを利用して様々な治療を行います。IVRは病気の部位だけを正確に治療でき、身体への負担が少なくなるので入院期間も短くて済みます。高齢者や状態の悪い進行がんをふくめたがんの治療などに広く応用されています。また、緊急状態(大出血)からの救命や、血管などの閉塞あるいは動脈瘤に対する治療にも利用されています。

Philips社製 血管撮影装置「Azurion7B20/12」

主に循環器内科・脳外科で使用

- CAG、PCI、ペースメーカー

- AOG、EVT

- コイル塞栓術、血栓回収療法

- CAS、栄養血管塞栓術など

Philips社製 血管撮影装置「AlluraXperFD20」

主に放射線科・内科で使用

- 塞栓術、外傷に対する止血

- ドレナージ、生検

- シャントPTA

- サンプリング

放射線治療

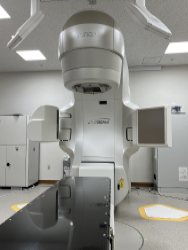

Varian社 放射線治療装置「TrueBeam」

放射線治療は、手術、化学療法と並ぶ、がん治療三本柱の1つと言われています。がんに対し体の外から放射線を照射することで治療を行います。がんの治癒を目指す根治治療から症状を和らげる緩和治療まで幅広く用いられています。

放射線治療は、ほぼ全ての部位に対して治療が可能で、高齢者や体力の低下している方への治療も行うことができます。また手術のように切除しないため、臓器の機能温存が可能で、他の治療法に比べて体への負担が小さいという特徴があります。

当院の放射線治療

リニアックと呼ばれる治療装置で体の外から放射線(X線や電子線)を照射する治療を年間約250名以上行っています。また脳腫瘍や肺腫瘍にピンポイントに照射する定位放射線治療(SRT)も行っています。

当院では、2023年にリニアックをVarian社製の新機種TrueBeamに更新し、画像誘導放射線治療(IGRT)や強度変調放射線治療(IMRT)、強度変調回転照射(VMAT)のような高精度治療ができるようになりました。

画像誘導放射線治療:ImageGuidedRadiotherapy(IGRT)

X線写真やCT画像を参考に照射位置を確認し、位置誤差を補正しながら正確に治療を行う技術のことです。

2023年の治療装置更新でExacTrac(BrainLAB)やAlignRT(visionRT)が導入されました。

ExacTrac:セットアップを高精度かつ短時間に実施できるシステムです。

AlignRT:高解像度カメラを使用して皮膚表面をスキャンし3次元的に位置合わせやモニタリングをするシステムです。放射線を使わないので被ばくをすることはありません。

強度変調放射線治療:IntensityModulatedRadiotherapy(IMRT)

各方向からのX線を小さいビームに分けてそれぞれの強さを変えることで、腫瘍の形状に合わせた線量分布を作成することができ、周囲臓器の被ばく線量をより低減できる技術のことです。

定位放射線治療:StereotacticRadiotherapy(SRT)

高い精度で病変の形に一致させてX線を照射する治療方法。X線を3次元的に方向を変え照射することで、周囲の正常組織に対する被曝を抑えながら腫瘍には高線量の投与が可能となります。高線量率での治療が可能となり大幅に治療時間が短縮できるようになりました。

放射線治療に関わるスタッフ

放射線治療専門医

患者様の状態に合わせた最適な治療方針や計画を立てます。治療についての詳しい説明を行い、治療中や治療後の診察も行います。

放射線治療専門技師(診療放射線技師で放射線治療に特化した者

実際の治療を担当します。治療計画どおりに照射を行い、かつ治療機器の日常点検や精度管理も行っています。

医学物理士

治療装置の品質管理や照射量・照射位置の精度管理などを行っていきます。

放射線治療看護師

患者様やそのご家族のケアを行います。治療中に起こる副作用等の状態変化を患者様に一番近い目線で観察し支援していきます。

専門の資格を持ったスタッフが、それぞれの技術・長所を生かして患者様に安心して治療を受けていただけるよう、きめ細やかに対応していきます。

検診

主な検査内容

- 胸部X線検査

- 胃部X線検査

- マンモグラフィ検査

- 低線量肺がんCT検査

- バス検診(胸部X線検査、胃部X線検査)

スタッフ

検診業務に関する有資格者(胃がん検診専門技師、検診マンモグラフィ撮影認定技師、肺がんCT検診認定技師)が在籍しております(2025年1月)。

Canon社製 胃部撮影装置「DREX-RF80」

FUJIFILM社製 乳房撮影装置「AmletI novality」

その他保有機器

| 一般撮影装置 | 6台 |

|---|---|

| X線TV装置 | 3台 |

| 歯科撮影装置 | 2台 |

| ポータブル撮影装置 | 3台 |

| ポータブル透視撮影装置 | 3台 |

| 胸部検診車 | 1台 |

| 胃部検診車 | 1台 |